Линзы. Ход лучей.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: линзы

Преломление света широко используется в различных оптических приборах: фотоаппаратах, биноклях, телескопах, микроскопах. . . Непременной и самой существенной деталью таких приборов является линза.

Линза - это оптически прозрачное однородное тело, ограниченное с двух сторон двумя сферическими (или одной сферической и одной плоской) поверхностями.

Линзы обычно изготавливаются из стекла или специальных прозрачных пластмасс. Говоря о материале линзы, мы будем называть его стеклом - особой роли это не играет.

Двояковыпуклая линза.

Рассмотрим сначала линзу, ограниченную с обеих сторон двумя выпуклыми сферическими поверхностями (рис. 1). Такая линза называется двояковыпуклой. Наша задача сейчас - понять ход лучей в этой линзе.

|

| Рис. 1. Преломление в двояковыпуклой линзе |

Проще всего обстоит дело с лучом, идущим вдоль главной оптической оси - оси симметрии линзы. На рис. 1 этот луч выходит из точки \( A_{0}\). Главная оптическая ось перпендикулярна обеим сферическим поверхностям, поэтому данный луч идёт сквозь линзу, не преломляясь.

Теперь возьмём луч \(AB\), идущий параллельно главной оптической оси. В точке \(B\) падения

луча на линзу проведена нормаль \(MN\) к поверхности линзы; поскольку луч переходит из воздуха в оптически более плотное стекло, угол преломления \(CBN\) меньше угла падения \(ABM\). Следовательно, преломлённый луч \(BC\) приближается к главной оптической оси.

В точке \(C\) выхода луча из линзы также проведена нормаль \(PQ\). Луч переходит в оптически менее плотный воздух, поэтому угол преломления \(QCD\) больше угла падения \(RCB\); луч

преломляется опять-таки в сторону главной оптической оси и пересекает её в точке \(D\).

Таким образом, всякий луч, параллельный главной оптической оси, после преломления в линзе приближается к главной оптической оси и пересекает её. На рис. 2 изображена картина преломления достаточно широкого светового пучка, параллельного главной оптической оси.

|

| Рис. 2. Сферическая аберрация в двояковыпуклой линзе |

Как видим, широкий пучок света не фокусируется линзой: чем дальше от главной оптической оси расположен падающий луч, тем ближе к линзе он пересекает главную оптическую ось после преломления. Это явление называется сферической аберрацией и относится к недостаткам линз - ведь хотелось бы всё же, чтобы линза сводила параллельный пучок лучей в одну точку.

|

Точная фокусировка широкого пучка действительно возможна, но для этого поверхность линзы должна иметь не сферическую, а более сложную форму. Шлифовать такие линзы - дело трудоёмкое и нецелесообразное. Проще уж изготавливать сферические линзы и бороться с появляющейся сферической аберрацией.

Кстати, аберрация называется сферической как раз потому, что возникает в результате замены оптимально фокусирующей сложной несферической линзы на простую сферическую. |

|

Весьма приемлемой фокусировки можно добиться, если использовать узкий световой пучок, идущий вблизи главной оптической оси. Тогда сферическая аберрация почти незаметна - посмотрите на рис. 3.

|

| Рис. 3. Фокусировка узкого пучка собирающей линзой |

Хорошо видно, что узкий пучок, параллельный главной оптической оси, после прохождения линзы собирается приблизительно в одной точке \(F\). По этой причине наша линза носит название собирающей.

Точка \(F\) называется фокусом линзы. Вообще, линза имеет два фокуса, находящиеся на главной оптической оси справа и слева от линзы. Расстояния от фокусов до линзы не обязательно равны друг другу, но мы всегда будем иметь дело с ситуациями, когда фокусы расположены симметрично относительно линзы.

Двояковогнутая линза.

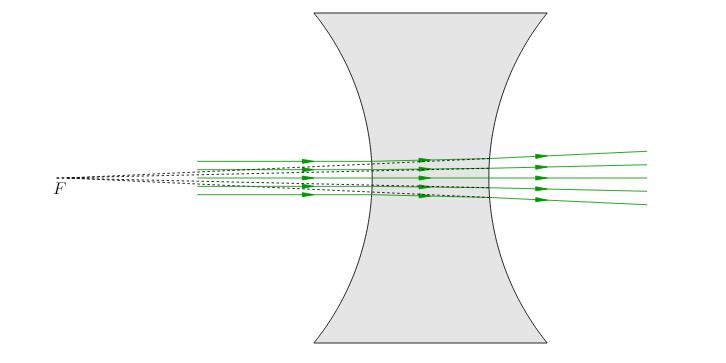

Теперь мы рассмотрим совсем другую линзу, ограниченную двумя вогнутыми сферическими поверхностями (рис. 4). Такая линза называется двояковогнутой. Так же, как и выше, мы проследим ход двух лучей, руководствуясь законом преломления.

|

| Рис. 4. Преломление в двояковогнутой линзе |

Луч, выходящий из точки \(A_{0}\) и идущий вдоль главной оптической оси, не преломляется - ведь главная оптическая ось, будучи осью симметрии линзы, перпендикулярна обеим сферическим поверхностям.

Луч \(AB\), параллельный главной оптической оси, после первого преломления начинает удаляться от неё (так как при переходе из воздуха в стекло \(\angle CBN\) < \(\angle ABM\)), а после второго преломления удаляется от главной оптической оси ещё сильнее (так как при переходе из стекла в воздух \(\angle QSD\) > \( \angle PCB\)).

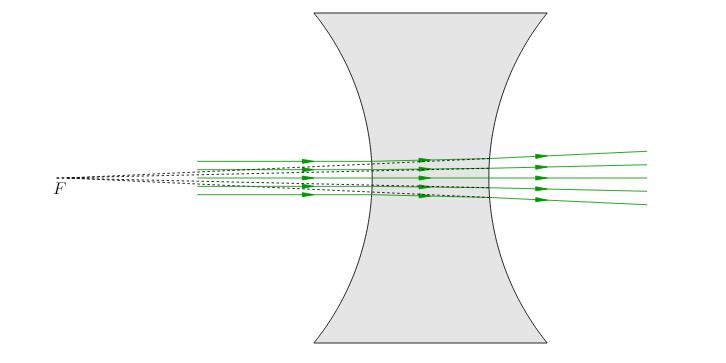

Двояковогнутая линза преобразует параллельный пучок света в расходящийся пучок (рис. 5) и называется поэтому рассеивающей.

Здесь также наблюдается сферическая аберрация: продолжения расходящихся лучей не пересекаются в одной точке. Мы видим, что чем дальше от главной оптической оси расположен падающий луч, тем ближе к линзе пересекает главную оптическую ось продолжение преломлённого луча.

Как и в случае двояковыпуклой линзы, сферическая аберрация будет практически незаметна для узкого приосевого пучка (рис. 6). Продолжения лучей, расходящихся от линзы, пересекаются приблизительно в одной точке - в фокусе линзы \(F\).

Если такой расходящийся пучок попадёт в наш глаз, то мы увидим за линзой светящуюся точку! Почему? Вспомните, как возникает изображение в плоском зеркале: наш мозг обладает способностью продолжать расходящиеся лучи до их пересечения и создавать в месте пересечения иллюзию светящегося объекта (так называемое мнимое изображение). Вот именно такое мнимое изображение, расположенное в фокусе линзы, мы и увидим в данном случае.

|

| Рис. 5. Сферическая аберрация в двояковогнутой линзе |

|

| Рис. 6. Преломление узкого пучка в рассеивающей линзе |

Виды собирающих и рассеивающих линз.

Мы рассмотрели две линзы: двояковыпуклую линзу, которая является собирающей, и двояковогнутую линзу, которая является рассеивающей. Существуют и другие примеры собирающих и рассеивающих линз.

Полный набор собирающих линз представлен на рис. 7.

Помимо известной нам двояковыпуклой линзы, здесь изображены:плосковыпуклая линза, у которой одна из поверхностей плоская, и вогнуто-выпуклая линза, сочетающая вогнутую и выпуклую граничные поверхности. Обратите внимание, что у вогнуто-выпуклой линзы выпуклая поверхность в большей степени искривлена (радиус её кривизны меньше); поэтому собирающее действие выпуклой преломляющей поверхности перевешивает рассеивающее действие вогнутой поверхности, и линза в целом оказывается собирающей.

Все возможные рассеивающие линзы изображены на рис. 8.

Наряду с двояковогнутой линзой мы видим плосковогнутую (одна из поверхностей которой плоская) и выпукло-вогнутую линзу. Вогнутая поверхность выпукло-вогнутой линзы искривлена в большей степени, так что рассеивающее действие вогнутой границы преобладает над собирающим действием выпуклой границы, и в целом линза оказывается рассеивающей.

|

| Рис. 7. Собирающие линзы |

|

| Рис. 8. Рассеивающие линзы |

Попробуйте самостоятельно построить ход лучей в тех видах линз, которые мы не рассмотрели, и убедиться, что они действительно являются собирающими или рассеивающими. Это отличное упражнение, и в нём нет ничего сложного - ровно те же самые построения, которые мы проделали выше!